王之纲、唐初蕾、张垣|“沉浸式体验”展览的观展关系探究

内容摘要:本文探讨了沉浸式展览与传统展览的不同之处,以及沉浸式展览如何改变参观者与艺术品之间的关系,观众可以通过不同的身体接触和空间位置获得更加个性化和多样化的体验。同时,本文总结了关键性的研究成果,并分析其对艺术品、博物馆与参观者之间互动关系可能产生的影响。此外,本文还介绍了沉浸式展览的相关案例,如“旷世宏编,文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”、以圆明园为背景的“重返·海晏堂”等项目如何运用沉浸式媒体技术在物理空间中有效地呈现历史与文化。最后,本文提出了沉浸式展览的优缺点以及未来的研究方向。

关键词:展览综合体 沉浸式展览 体验综合体 展览 空间叙事

无论是商业展览还是博物馆展览,沉浸式媒体技术的应用已成为展览领域的重要发展方向,相关展览场景通常被称为“沉浸式体验”。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)、数字孪生(Digital twin)和点云(Point cloud)等技术促进了沉浸式的交流和发展,并构成了媒体转型的重要组成部分。

沉浸式展览不同于传统的展览形态,它为参观者提供了一种独特的参与方式,使参观者能够在空间内自由探索并与周围环境互动,从而使参观者获得身临其境的体验,尤其是让参观者拥有自由探索展览空间的权利,以及根据个人喜好选择路径并进行身体活动的自主性。这些沉浸式展览也探索了新的策展策略、幻境(Illusion)营造,并且提高了观众的参与度(engagement)。

罗斯·帕里(Ross Parry)在对数字博物馆的研究中追溯了博物馆与数字媒体之间的兼容过程,这一过程包括档案系统的数字化、展览空间中存在的数字物品、互动展览,以及通过在线资源实现对博物馆参观的虚拟化。过程中的这些变化导致博物馆“重新编码”,从强调“面向艺术品的保守结构”(Object-oriented conservative structures)转向“面向体验的、用户驱动的多渠道媒体系”(Experience-oriented, user-driven multi-channel media systems)。以用户为中心、以媒体为驱动反映了博物馆的重新编码以及响应数字时代的演变性质。〔1〕

总之,上述提到的博物馆与数字媒体之间的兼容过程已经改变了博物馆运营和策展策略,也为各种展览空间新的解释、互动和可访问性提供了新的选择,这标志着沉浸式展览策展规范的范式转变。这种转变深刻影响了参观者的视角,特别是参观者与艺术品之间的动态关系。

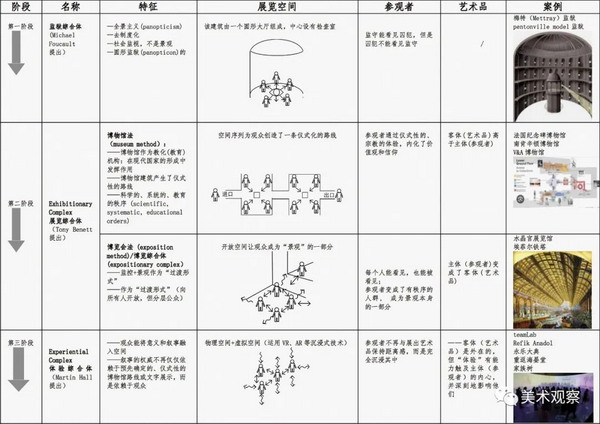

根据上述研究,本文旨在从参观者、展览空间和艺术品三者之间的互动角度,对沉浸式展览与“传统”展览进行对比分析。首先,研究以下三种历史展览模式的特点:第一,托尼·贝内特(Tony Bennett)提出的“展览综合体”(Exhibitionary Complex),将封闭的私人空间转变为开放的公共空间,用于传播有影响力的信息;第二,“博览综合体”(Expositionary Complex),它融合了“景观”(Spectacle)和“监控”(Survei-llance)的特征,类似于反向圆形监狱;第三,“体验综合体”(Experiential Complex),参观者不再因为艺术品的表象而保持距离,而是完全沉浸在展览中。

其次,将沉浸式展览的空间叙事与传统的实体展览环境进行比较,以表明展览语境中的实体建筑和空间维度不应该被视为仅仅促进“仪式性”展览的约束因素,而是具有使用创新技术增强的潜力,从而促进尚未探索的空间叙事形式的实现。

本文的主要论点是在展览的背景下,沉浸式媒体技术的结合不是完全颠覆已有的展览方法,而是作为对传统展览方法的延伸和提升,即通过有意识的设计选择将其实现。

展览综合体发展的三个阶段

沉浸式体验——展览方式的迭代与进化

纵观历史,博物馆一直扮演着不同的角色,从保存“神圣文物”和“高级艺术”的文化遗产保护,到文物展览用于教育公民加强社会秩序,抑或为个人提供表达自我的平台。社会需求决定了展览服务于特定目的,这些展览也体现了“传统”发展的复杂性。

在瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的著名著作《机械复制时代的艺术作品》(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935)中,他广泛探讨了媒体技术对观众参与审美体验的影响。本雅明认为,技术复制的出现导致公众影响力的重大转变,导致了公众从集中参与到分散参与的转变。〔2〕

在19世纪的欧洲,传统的“展览模式”作为控制工人阶级和资产阶级的手段,类似于一种“监狱”的性质,在其内部和周围强加了一定的规则和制度。在过去,教育的主要目的是通过公共纪律和惩罚来实现的。然而,随着展览模式发展的第一个阶段——“展览综合体”的出现,在18世纪,欧洲的监狱模式从外部空间控制转变为向内部空间控制,博物馆逐渐承担起通过使用规则和制度来教育公众的角色。

在托尼·贝内特对“展览综合体”的研究中,〔3〕他将博物馆、全景馆、艺术画廊和拱廊等各种形式的展览与米歇尔·福柯(Michael Focault)的“监狱综合体”(Penitentiary Complex)概念进行了比较,揭示了它们在社会维度、公共教育,以及控制方面的潜在功能。福柯讨论了从“代表的公共制度”到“圆形监狱”(Panopticon)的过渡,贝内特则认为所谓的“展览综合体”的出现代表了19世纪的一个独特发展。新建立的博物馆有能力通过将艺术品和物品从私人领域转移到公共领域来传达国家或文明权威的概念。用艺术作为媒介,博物馆通过永久展览展示国家的权力、知识和文化成就,有效地让公众见证国家的伟大。这种方法的目的不是灌输对国家的恐惧,而是让个体接受国家的权威,这意味着国家的出现与“世界文明历史”的呈现、“普遍博物馆”(Universal Museum)的建立密切相关。

展览模式发展的第二阶段——“博览综合体”,以1851年在水晶宫举行的万国博览会为代表(The Great Exhibition, London 1951, Crystal Palace)。贝内特认为这个展览促进了参与者之间的相互观察和相互看见,从而形成了一个“景观社会”(Society of spectacle),在这个社会中,少数的物品向观众开放,同时引入了“监视”的概念。这个展览可以被视为“反向圆形监狱”(Reverse panopticon)概念的演变,因为它提供了一个更高、更有利位置让参观者进行自我监视,〔4〕类似于从埃菲尔铁塔俯瞰下方的视角,低层的参观者也可以抬头看到高层。这种允许参观者看和被看的展览方式被弗朗茨·博亚斯(Franz Boas)称为“博览法”(Exposition method)。〔5〕根据芭芭拉·柯什恩布莱特-金布莱特(Barbara Kirshenblatt-Gimblett)的观点,这种方法主要出现在商业展览中,并成为现代主题公园的“经典之所”(Locus classicus)。〔6〕然而,她指出,像迪士尼这样的主题公园已经开始将“真实的物品”(Authentic objects)纳入它们的空间中,而例如英国的露天巴米扬博物馆等其他博物馆也开始整合主题公园的吸引力。她意识到,博物馆展览开始融合商业展览中才具有的“博览法”的元素,在本质上也变得更加仪式性。

在展览模式发展的近代,马丁·霍尔(Martin Hall)将新媒体带来的沉浸式展览模式解释为展览模式的第三种阶段——“体验综合体”。〔7〕他基于约瑟夫·派恩(Joseph Pine)和詹姆斯·吉尔莫(James Gilmore)的观点建立了这个模型,他们认为“体验”(Experience)与“商品”(Commodities)、“服务”(Services)相比,具有独特的品质——商品和服务对个人来说是外在的,而“体验”是触及人们内在自我的,并对其产生深远的影响。〔8〕展览空间中存在的数字物品扩展和解释了艺术品的可能性,提升了参观者与数字内容互动的参与度,例如虚拟重建、多媒体展览和沉浸式体验,通过它们,参观者、艺术和空间之间的关系能够得到扩展。

虽然上述三类展览模式体现了一种循序渐进的发展顺序,但是不同的展览模式可以同时共存。为了探索适用于沉浸式展览的策展模式,有必要研究这些展览类型中参观者与艺术品之间的关系过渡。

派恩和吉尔莫认为沉浸式体验涉及四个领域:娱乐(En-tertainment)、教育(Education)、逃避现实(Escapism)和美学(Aesthetics)。〔9〕此外,根据霍尔的说法,教育需要积极参与,而逃避现实需要沉浸在体验中,并且不是与娱乐相关的被动观察。〔10〕在这种特殊的背景下,参观者所在的空间承担了教育的角色,同时形成了一个鼓励积极参与和专注的空间。因此,展览空间成为传统展览方式的延伸和提升。

然而,这些展览方法在现代艺术展览的讨论中仍面临着广泛的批评——沉浸式展览是否过于商业化仍然是一个重要问题,类似于“毕尔巴鄂效应”(Bilbao Effect)。沉浸式展览的一个主要关注点是强调“审美适应”(Aesthetic adaptation)而不是“真实呈现”(Authentic representation)〔11〕。尤其将“体验综合体”与传统的“展览综合体”比较,即“无物体”(object-less)的沉浸式体验与充满了“真实的物体”(Real objects)的卢浮宫比较,这个重要问题往往就会更加明显。

将这个观点与瓦尔特·本雅明关于传统“光韵艺术”(Aura-based art)的衰落和现代“复制艺术”(Reproductive art)概念兴起的讨论联系起来,我们还可以看到观众审美体验的转变——从“专注”的状态转变为“分散”的状态。这种转变同样适用于沉浸式展览,可以看作当代艺术复制的一种形式。根据金·韦斯特(Kim West)的观点,这种现象不仅使复制成为可能,而且允许艺术的流动性、重新语境化、比较和组合〔12〕——这让人想起安德烈·马尔罗(André Malraux)的“想象博物馆”(Imaginary Museum),其中,艺术“失去了其物质品质”“被局限于物质体验”。〔13〕马尔罗认为,“想象博物馆”被视为“光韵博物馆”(Auratic museum)而不是实体博物馆的替代品,这种体验的关键是展览设计本身。根据派恩和吉尔莫的观点,“体验设计不仅取决于展品对如何使用空间的说明,还取决于是否存在符合既定用途的功能。”〔14〕

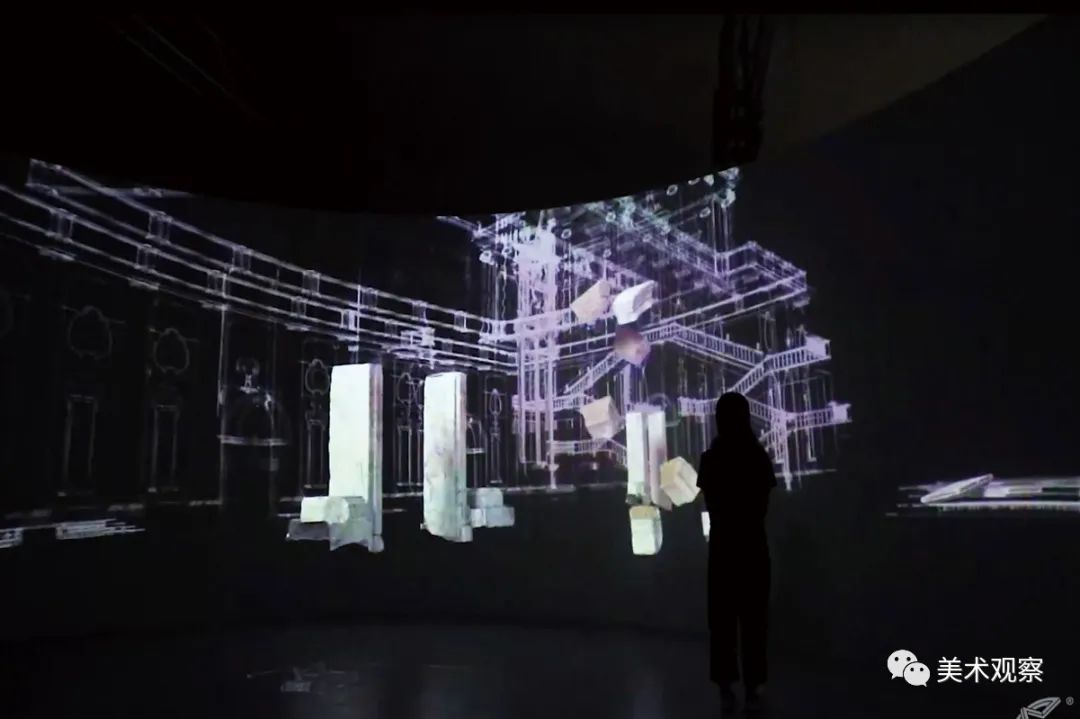

在2018年的作品“重返·海晏堂”中,我们可以看到对上述传统展览方式的背离。该作品由清华大学美术学院和建筑学院的创意团队合作完成,在物理空间内构建了一个以圆明园为历史背景的沉浸式虚拟空间。在对过程的推演中,笔者带领的创意团队通过选取海晏堂遗址遗存的2106块石构件中的150块构件,对这些构件进行3D扫描、特征辨识分类、断面的对比拼接,最终推演出它们各自的历史位置。其次,以建筑学院对古代建筑的多年研究和以传统展览形式为基础,《重返·海晏堂》用多模态的空间影像,在物理空间构建出从书架到地图空间的转化与信息传递。并且,尤其关注将这些学术研究发现转化为观众容易读懂和感知的形式,通过建筑空间和沉浸式媒体技术的无缝融合成功地再现了圆明园的壮丽景观。

2018年,由清华大学美术学院和建筑学院的创意团队完成的“重返海晏堂”沉浸式展览

该展览提供了一种沉浸式的体验,有效地体现了马尔罗关于“光韵博物馆”的品质分析,同时又牢固地扎根于物理领域。历史建筑在现实环境中的融合和重新语境化使得沉浸式体验能够提供与派恩和吉尔莫所强调的娱乐、教育、逃避现实和美学。物理空间本身在有效传达这些信息中起着至关重要的作用,并进一步表明沉浸式展览不仅可以被视为传统展览的“转变”,更是传统展览的扩展和适应。展览空间本身在沉浸式展览中所扮演的角色问题将在下一部分进一步探讨。

展览建筑——新的空间叙事和设计策略

在沉浸式媒体时代,艺术展览空间本身也发生了重大的转变。传统的画廊空间曾经是艺术的容器,现在变成了以沉浸式展览形式为主的艺术本身。

根据卡洛·邓肯(Carol Duncan)和沃利奇(Alan Wallach)的观点,传统博物馆具有意识形态功能,而通过空间顺序(Spatial sequence)表达的博物馆建筑本身具有仪式性质,引导参观者以特定的方式凝视物体。此外,“空间语法”(Space Syntax)——即展览空间的照明使用、展示家具和其他信息来源的组合——可以创造一种仪式模式,在这种模式下,观众将某些物体视为杰作,类似于宗教或世俗语境中的物体,包括教堂、祠堂或壁画——一种“文明仪式”的形式,在这种形式下物体被认为是神圣的并且不能被触摸。〔15〕

例如,法国卢浮宫博物馆为参观者建立了一条路线,参观者可以在此体验文艺复兴时期的艺术遗产将法国艺术引向顶峰的一个象征性路线。展览综合体的这种“博物馆法”(museum method)与上一节提到的“博览会法”形成鲜明对比,为参观者提供了通过仪式来观察物体的机会,赋予它们一种神圣和不可触摸的感觉。相反,博览会法将人群本身变成了一种可以被观察的景观,正如上文提到的万国博览会。

然而,在沉浸式展览中,观众与艺术品之间的关系取决于观众对呈现对象的解读。根据约翰·汉尼根(John Hannigan)的说法,沉浸式重建并不是为了让参观者相信他们正在经历一个沉浸式模拟环境,相反,部分乐趣来自对沉浸式技术的了解,以及对动画中逼真模拟的欣赏。从“悬置怀疑”(Suspension of disbelief)中获得的乐趣源于一种自相矛盾的共存状态(Paradoxical coexistence),同时,通过展览设计以及空间和艺术品本身的相互作用来体验真实的沉浸感〔16〕,类似于《重返·海晏堂》那样的沉浸式展览。

因此,展览空间不再仅仅是物品的容器,而是艺术本身的组成部分。沉浸式展览因此挑战了传统的“仪式性”(Ritualistic)实践。沉浸式展览的区别在于展览方法涉及多种感官,并提供一种超越视觉的完整感官体验。

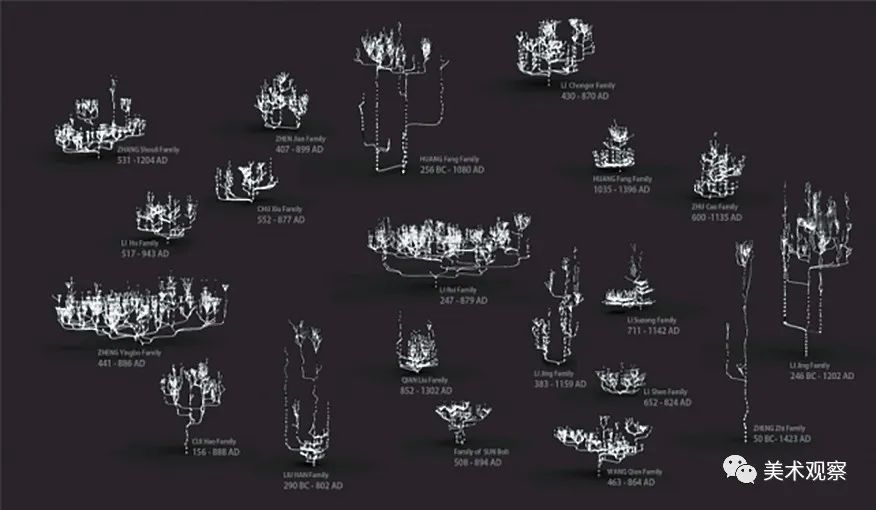

以《中国古代人物家族树》作品为例,将古代文献中的家族关系连接、判断,并按时间顺序构成动态家族图谱脉络,以此脉络为基础的展览可以让观众打破传统的“仪式性”,可以自主地选择从不同空间角度凝视家族数据树的生长、主干和枝干的关系,向大众呈现中国历史上出现的“一子多父”等矛盾的血脉关系问题,更是演绎出中国古代血脉跨越历史的兴衰更迭变化。

向帆、朱舜山等《中国古代人物家族树》

沉浸式展览的展览空间摆脱了这种仪式性的框架,像这样的沉浸式艺术展览不受艺术作品时间和空间的限制,可以“诱导”观众沉浸在一个自由的空间中。观众在空间中的体验方式让人联想到宗教场景中的神圣体验,虽然空间设置与教堂、祖庙等传统场所不同,但传统的“凝视”方式仍然存在,而新技术可以扩展并进一步适应这种“观看”的传统。

事实上,虽然实体建筑一直被用于博物馆环境中引导仪式性的行为,但建筑本身并没有成为展览体验的限制因素。罗斯·帕里(Ross Parry)和安德鲁·索耶(Andrew Sawyer)指出,建筑空间和概念“使我们摆脱了网页的限制”——通过将物理空间本身与虚拟空间融合的方式产生了一种新的空间叙事,并且展现了艺术、空间和人之间的新型关系。〔17〕

这种“空间叙事”(Spatial Narrative)在沉浸式体验中是一个普遍的概念,它使用空间的尺度和体积而不是展览设置的物理空间来叙事。例如,2019年“旷世宏编,文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”,是对大量文字数据空间体量化的视觉呈现。《永乐大典》成书于明永乐六年(1408),保存了我国上自先秦下迄明初的各种典籍资料达八千余种,囊括经、史、子、集各类别,并将天文、地理、阴阳、医卜、僧道等百家之说的书也都收入其中,《不列颠百科全书》称其为“世界有史以来最大的百科全书”,被称为典籍渊薮。

2018年“旷世宏编,文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”

该文献展览设计的亮点有两点。其一,它使用构成空间的尺度而不是展览的物理空间来叙事,并且关注大体量文字数据的视觉空间化:该书22937卷,分装11095册。约3.7亿字,由多达2169位朝臣文士、四方宿儒完成编辑、校订等工作。笔者带领的创意团队打破物理空间的尺度,以物理空间本身与虚拟空间融合的方式再现如此大文字体量的鸿篇巨制,在一个独特的物理空间中有效呈现文化历史的叙事。虚拟空间通过超越“物质存在”的限制来增强物理空间,提供了一种超越观众与物理对象之间简单互动的体验感。

其二,笔者通过呈现现存《永乐大典》散落各地的位置、数量,然后把现存的比例和原有的比例进行一种对比,让观者意识到现存《永乐大典》的稀缺性和珍贵性,唤起大众对于古籍保护和传承的重视。现存《永乐大典》的数量不足原书11095册的4%,截至目前仍有198册散佚日本、美国、英国、德国等,几代国人依旧在致力于《永乐大典》的回归和再造。因此,对现存书籍现状的科普具有重大意义。

观察展览综合体的演变,可以对传统展览的空间属性进行审视,并揭示由空间序列排列所引发的“仪式化”模式的出现。随后,沉浸式展览的发展通过引入虚拟元素而扩展到了物理领域,为游客提供了另一种参与维度,创造了一种新颖的“空间叙事”形式。这就对展览提出了两方面的要求:一方面,这需要各种刺激来补充艺术品本身,另一方面,它要求博物馆摆脱传统的展览模式,以多样化的刺激增强参观者的体验。

埃弗雷特·埃林(Everett Ellin)将新电子技术称为“我们时代的主导媒介”——这些技术将教会人们在同一时间通过多重感官体验的方式来解读世界。〔18〕他认为,这些新技术的出现创造了一个“全面感受性”(All-at-onceness)的环境,使个体能够不断地相互参与并体验多种形式的交流,最终改变我们的感知方式和思维方式,从而产生一种新的主体性模式。

同时,这种认知也突出了数字技术目前所展现的活力和文化共鸣。帕里和索耶指出,博物馆一直受管理以及展示藏品的设备、策略变化的影响。〔19〕当前,数字媒体技术与当代美术馆的空间存在着紧密的联系,导致了一种新的话语构建,并且体现了数字媒体在美术馆内外的影响力和文化内涵。尽管,现在的一些设计策略已经将虚拟现实技术纳入,但其展示方式仍然受到几个世纪以来传统展览的深刻影响。根据理查德·图恩(Richard Toon)的说法,“这些类型的技术可能同时作为强加的权威/控制的来源,但无论是明示的还是隐含的,也给人一种个人权力/自由的感觉”〔20〕。

结语

新兴媒体技术不仅补充而且加强了传统的展览实践,提供了新的展览体验维度。

首先,这些身临其境的体验旨在为观众提供娱乐、教育、逃避现实和审美,象征了传统展览综合体实践的扩展和适应。沉浸式展览作为传统展览模式的延伸,可以通过改变参观者与艺术品之间的关系而激发观众的想象力,利用媒体和技术创造出超越被动观察的沉浸式体验。这种模式可以让参观者主动参与,逃离现实,欣赏美学,同时向公众继续提供教育服务。

其次,沉浸式展览的解读和参与最终掌握在参观者个人手中,而沉浸的程度取决于策展人和艺术家在展览和艺术品设计中制造悬念的能力,从而唤起参观者的惊讶和好奇感。此外,沉浸式展览挑战了传统博物馆实践的仪式性质——传统的展览综合体通过空间序列为观众创造了一条仪式路线,类似于教堂或壁画中看到的宗教和世俗仪式。而沉浸式展览则由参观者将空间叙事融入先进的多媒体系统中,为观众提供全面的感官体验。

最后,沉浸式展览的空间叙事设计能够进一步超越物理空间序列的限制,整合空间属性与内容表现,创造出一种主动、集体的沉浸感。因此,沉浸式展览通过将展览空间本身转变为一个连贯的叙事空间,融会了多模态的信息传递方式,从而拓展并丰富了具身性体验,进而实现了观众与展览之间更加深入的互动和参与。

注释:

〔1〕Parry R. Recoding the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change. Routledge, 2007.

〔2〕Benjamin W. & Zohn H. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction: An Influential Essay of Cultural Criticism; the History and Theory of Art. Adansonia Press, 2018.

〔3〕Bennett, T. The Exhibitionary Complex. In Grasping the World. Routledge, 2019, pp. 413-441.

〔4〕同〔3〕。

〔5〕Jacknis I. In Franz Boas and Exhibits: on the Limitations of the Museum Method of Anthropology. Essay Madison: Univ. Wisconsin Press 1985. Retrieved October 25 2023.

〔6〕Kirshenblatt-Gimblett B. Destination Culture: Tourism Museums and Heritage. University of California Press, 1998. Retrieved October 25 2023.

〔7〕Hall, M. The Reappearance of the Authentic. In I. Karp, C. Kratz, L. Szwaja & T. Ybarra-Frausto (Ed.), Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. New York, USA: Duke University Press, 2006, pp. 70-101.

〔8〕Pine B. J. & Gilmore J. H. The Experience Economy: Competing for Customer Time Attention and Money. Harvard Business Review Press, 2020.

〔9〕同〔8〕。

〔10〕同〔7〕。

〔11〕For an analysis on various discourses regarding authenticity in immersive settings, see Huang, N. Immersive Exhibition: Its Theoretical Development, Its Audiences and the Re-discovery of Modern Art Exhibition. Communications in Humanities Research, 2023(3), pp. 318-324.

〔12〕West K. & Södertörn University (Huddinge Suède). (2017). The exhibitionary complex: exhibition apparatus and media from kulturhuset to the centre pompidou: 1963-1977 (2017). Södertörn University.

〔13〕Grasskamp W. (2014). André malraux und das imaginäre museum: die weltkunst im salon. C.H. Beck.

〔14〕同〔8〕。“experience design is determined not only by the exhibit's instructions on how to use the space but also by the absence of functions that adhere to established uses.”

〔15〕Duncan C. & Wallach A. The universal survey museum. Art History, 1980, pp. 448-469.

〔16〕Hannigan J. Fantasy City: Pleasure and Profit in the Postmodern Metropolis. Taylor and Francis, 2005.

〔17〕Parry R. and Sawyer A. Space and the Machine: Adaptive Museums, Pervasive Technology and the New Gallery Environment. In Macleod S. 2005. Reshaping Museum Space: Architecture Design Exhibitions, pp.39-52. Routledge.

〔18〕Everett E. “Museums as Media”, ICA Bulletin 169, 1967, p. 14.

〔19〕同〔17〕。

〔20〕Toon R. Black Box Science in Black Box Science Centres. In Macleod S. 2005. Reshaping Museum Space: Architecture Design Exhibitions, pp. 26-38. Routledge.

王之纲 清华大学美术学院教授

唐初蕾 清华大学美术学院博士生

张垣 清华大学美术学院博士生

文章来源:中国投影网 ©版权所有。未经许可,不得转载。(文章素材(文/图)部分来自互联网,如有侵权请联系修正或删除)

最新资讯更多

- 银发浪潮助推医显市场稳健增长

- 亚洲最大火车站综合枢纽大屏幕显控系统投入运行

- 2024深圳国际智慧办公展将于6月召开!

- 与松下系统工程投影机一起“遇见古蜀”,探索神

- 2023 LCD拼接招投标市场盘点:旺季不旺,监控场

- 高端家用投影机案例分享| 西班牙-阿曼

- 岂止于亮 解读Vivitek(丽讯)全新旗舰工程投影机

- 【鉴赏会】以电影和音乐之名——JVC“8K激光影院

- 客户案例 | 团队遍布全球,销售易如何高效协作?

- 低延迟、卓越享受——奥图码UHZ718 4K智能激光投

- 礼度科技打造湛江钢铁展厅数字沙盘

- 2023年巨幕影厅发展研究报告

- 文旅行业十九个大趋势(2024-2026)

- 行业分析 | 量子点材料为新型显示产业发展提供更

官方微博

官方微博